引领全球健康走向更具韧性的未来

健康是人类的共同追求。一直以来,中国用积极的实际行动推动构建人类卫生健康共同体,交出了一份又一份载入史册的答卷。当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式铺展开来,多重挑战交织叠加,但是中国增进世界人民健康福祉的初心不变。随着中国卫生健康事业全面迈向高质量发展新阶段,提出“中国主张”、传递“中国声音”、亮出“中国成绩”的底气更足、信心更强。在推动全球卫生事业发展、构建人类卫生健康共同体过程中,中国将持续贡献智慧与力量,为全球卫生健康事业发展注入宝贵的确定性,为全球健康注入更多稳定力量,引领全球健康走向更具韧性的未来。

健康服务体系规模最大、便捷性世界领先

当前,中国不仅建成了世界上规模最大的卫生健康服务体系和基本医疗保障网,更为重要的是,中国的卫生健康服务体系不仅“规模最大”,而且协同能力强、效率高,老百姓获得卫生健康的便捷性世界领先。中国还创造了健康扶贫和新冠疫情防控两大彪炳史册的奇迹,推动卫生健康事业取得历史性变革、发生格局性变化。

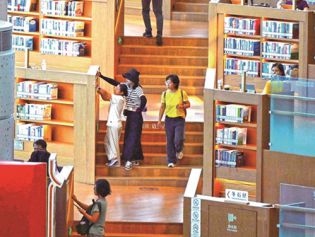

中国用实际行动推动人人健康,促进健康公平可及。在中国,老百姓看病就医越来越方便,获得基本公共卫生服务和健康管理服务越来越便利。农村30分钟医疗服务圈、城市15分钟医疗服务圈、15分钟中医药健康圈、15分钟接种服务圈……优质便捷的健康服务在时间的丈量下变得具体且生动可感。目前,中国90.8%的家庭可在15分钟行程范围内到达最近的医疗点,基层诊疗人次占比50%以上。

这背后是中国始终坚持以人民健康为中心的不变初心。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把人民健康放在优先发展的战略位置,将深化医改纳入全面深化改革统筹推进。中国始终坚持人民至上、生命至上,实施健康优先发展战略,全面推进健康中国建设,不断完善公共卫生体系,持续深化医药卫生体制改革,以基层为重点加快建设分级诊疗体系,推进实施医疗卫生强基工程,促进中医药传承创新发展,努力为群众提供就近就便、系统连续、优质高效的医疗卫生服务。人民群众健康得到全方位全生命周期保障,人民健康水平在较高水平上持续改善。

一组组数据见证了历史,勾画出奋进之姿。仅举几例:截至2023年底,中国远程医疗覆盖所有县级医院,我国92%的县级医院达到二级及以上医院医疗服务能力,市县医院诊疗能力和水平持续提升。截至目前,紧密型县域医共体建设在全国2188个县(市、区)开展,基本实现县(市)全覆盖,医共体影像中心覆盖70%以上的乡镇卫生院,“基层检查、上级诊断、结果互认”加速推进;超过90%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到服务能力标准,基本实现社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医馆设置全覆盖。中国历史性地将大学生乡村医生纳入编制管理,历史性地消除贫困地区乡村两级医疗卫生机构和人员空白点,90%以上行政村已纳入医保定点服务范围。从2024年9月开始,国家卫生健康委所属44所医院全部开展年度巡回医疗服务工作,引导更多三级医院帮扶二级医院和基层,形成稳定格局。

主要健康指标居于中高收入国家前列

全民健康覆盖是联合国可持续发展目标的重要内容。中国围绕实现全民健康覆盖,持续深化医药卫生体制改革,着力构建整合型医疗卫生服务体系。健康中国建设,以较低的投入实现了较高的健康产出,不仅走出了一条中国特色卫生健康发展道路,也为全球实现健康可持续发展目标提供了中国方案。

中国的健康成果,站到了世界的前列。2024年,中国人均期望寿命79岁,稳居中高收入国家前列,参考联合国世界人口展望数据,在53个中高收入国家中排第4位,在G20国家中排名第10位。2024年我国孕产妇死亡率下降到14.3/10万,婴儿死亡率下降到4.0‰,达到历史最好水平,被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

在推动人人享有平等的健康服务上,中国久久为功。以妇幼健康为例,1949年,中国孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别为1500/10万和200‰,为改善中国妇幼健康状况,中国通过全面加强顶层设计、完善服务体系、保障母婴安全、防治重点疾病等一系列举措,推动妇幼健康水平显著提升。目前,全国已建成以妇幼保健机构为核心、基层医疗卫生机构为基础、大中型医院和科研机构为支撑的妇幼健康服务体系。截至2023年底,全国共有妇幼保健机构3081家,妇产科医师37.3万人,儿科医师23.4万人,每千名儿童床位数达2.55张。此外,通过加强出生缺陷防治,2024年中国出生缺陷导致的婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率较5年前均降低30%以上。

在中国,人人崇尚健康、追求健康的良好社会风尚已经初步形成。中国居民的健康素养水平从2018年的17%提高到2024年的31.87%。6年时间增加近15个百分点,这是一项了不起的工作成效。

中国居民健康素养之所以如此快速提升,不是一蹴而就的,是中国政府、社会、家庭、个人共同行动的结果。

坚持预防为主。中国推动构建全人群、全生命周期、全流程的慢性病健康管理服务体系,慢性病防治从点面突破向系统提升发展。截至2023年,全国共建成485个国家慢性病综合防控示范区,县区覆盖率已经达到17%。2023年,中国重大慢性病导致的过早死亡率下降至15.0%,相比2015年降幅达18.9%,防控能力进一步提升,防控水平进一步提高。

多措并举让每个人将做自身健康的“第一责任人”理念内化于心。如,就肥胖和超重这一重大公共卫生问题,国家卫生健康委等16个部门联合启动“健康体重管理年”活动,引导公众重视并参与体重管理。

中国经验获国际社会广泛认可

中国卫生健康事业的成就获得了国际社会的广泛认可。国际劳工组织在其《追求全民健康覆盖的中国经验》研究报告中评价道:“中国基本医疗保险覆盖了超过13.3亿人,几乎实现了全民覆盖。这一成功主要归功于中国政府提升公民福祉的坚定政治意愿、不断增强的经济实力和强有力的财政支持、广泛的公众支持、对国际经验的本土化应用,以及医疗保险信息化的快速发展。”麦肯锡公司发布报告称,中国通过DRG/DIP付费改革控制医疗费用,公立医院药占比从40%降至28%,同时基层医疗资源配置效率提升30%,中国医改在平衡效率与公平方面“为发展中国家提供了可复制的经验”。

“自2009年以来,中国在提升全民医疗保障方面取得巨大进展,既扩大了医疗卫生服务的可及性,又切实减轻了群众就医负担。”谈及中国深化医疗卫生体制改革,以及世界卫生组织与中国合作开展的“建设优质高效整合型医疗卫生服务体系项目”,世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒十分感慨。“特别欢迎中国继续并加大其领导作用,以应对和改善世界各地的健康问题。”马丁·泰勒表示,中国已经在多边体系中以及直接向许多国家提供了大量援助,同时也分享了中国的专业知识和经验。目前,距离实现联合国可持续发展目标(SDGs)还有五年时间,“希望继续与中国合作,让更多的国家受益。”

中国医疗科技的发展同样吸引了世界的目光。英国《金融时报》撰文分析中国医疗设备市场的国际化进程,指出中国企业在高端影像设备领域取得突破,其产品已进入欧美主流医院,中国在AI辅助诊断、基因测序等领域的专利申请量连续三年全球第一。《科学美国人》期刊撰文指出,中国在神经科学领域的投入和成果“正在改变全球科研格局”。

作为面临人口老龄化挑战的国家,中国经验广受国际关注。世界卫生组织欧洲区域主任汉斯・克鲁格表示,中国通过“积极应对人口老龄化国家战略”,在慢性病管理和老年心理健康服务方面“树立了区域标杆”,并呼吁推广中国的长期护理保险试点经验。美国医学协会《健康论坛》期刊刊文指出,“随着全球人口持续老龄化,中国在医疗和老年人护理方面的经验,将为其他面临类似人口挑战的发展中国家提供宝贵的见解。”英国《经济学人》报道指出,中国智慧养老市场规模已达7万亿元,中国在康复辅具、远程医疗等领域的创新惠及数千万老年家庭。

中国医疗信息网摘编:亓淦玉 |